|

|

|

|

|

|

|

|

Ce saut est apparu pour la première fois en Grèce Antique. Les Crétois utilisaient cette technique pour sauter au-dessus des taureaux. Plus tard, les Celtes ont pratiqué cette discipline pour effectuer des sauts… en longueur. Ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle, en Allemagne, que le saut à la perche se mua en concours vertical dans le cadre de compétitions de gymnastique. A partir de 1850, les concours de saut à la perche fleurissent. Le saut à la perche devient vraiment un sport à la fin du 19ème Siècle, C'était avec une perche en bois rigide. Ensuite sont apparues les perches en Bambou en 1904, la perche est souple et ce sport commence à prendre forme. Le recordman du monde de l'époque était un Français : Fernand Gonder en 1904 et 1905 avec 3m74. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de tapis derrière mais du sable. Après la seconde guerre mondiale les USA inventent les perches en aluminium puis en Acier, le record du monde passe 4m77(1942) à 4m80 (1960). En 1960 en s'aidant des recherches spatiales de la NASA, un nouveau matériau est inventé : La fibre de Verre. Les perches en fibres de verre carbone sont non-seulement très flexibles, mais aussi très dures pour permettre un catapultage efficace.A cette époque, l'apparition des tapis de mousse révolutiona la discipline. Le record du monde passe de 4m80 (avec l'acier), à 6m14 avec la fibre de verre.

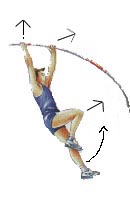

La course d’élan La structure Sa longueur varie entre 14 et 20 foulées, en utilisant généralement un nombre pair. Certains athlètes préfèrent partir arrêtés d’autres lancés. L’intérêt du départ arrêté est bien sûr la précision et la sécurité sur la distance et les marques. L’avantage du pré élan est surtout un bénéfice en ce qui concerne le relâchement et la disponibilité. Prise de main Il n’y a qu’une seule possibilité de prise. Pour un droitier, la main droite est celle qui prend la perche à son extrémité supérieure, la paume orientée vers le ciel. La main gauche, la plus en avant recouvre la perche. Les mains sont dès le départ en position d’effectuer le « soulevé » et le « piqué ». La variété concerne l’écart entre les mains, pour lequel il y a globalement deux écoles. L’école française préconise un écart relativement grand, qui permet d’attaquer la perche avec plus de puissance au moment du piqué et du décollage. L’école russe recommande au contraire un plus petit écart qui offre plus de possibilité pendant la montée. Dans ce cas la perche est plus lourde à porter. Le levier Le levier est la distance entre l’extrémité inférieure de la perche et le dessus de la main supérieure durant le saut. C’est une des notions les plus importantes au saut à la perche. Les garçons sautent avec environs 5m de levier. Plus le levier est grand, et plus le chemin est long pour amener la perche à la verticale, ce qui reste l’enjeu de cette discipline. L’angle sol/perche au moment du décollage est l’indicateur de cette difficulté. Plus l’angle est petit et plus il faut être fort et aller vite pour l’amener à la position verticale. Recherche de vitesse L’accélération doit être progressive pendant la course d’élan, le principal problème étant de ne pas perdre de vitesse sur les 6 dernières foulées, voire les 3 dernières. Le perchiste a le tronc droit, son bassin est gainé, ses genoux montent à l'horizontale en courant avec des appuis dynamiques sur la plante des pieds. Bubka arrivait à continuer jusqu’à l’impulsion. Le problème est énorme puisqu’il y a un geste très compliqué à effectuer, le présenté, avec un butoir au bout. Il y a donc une tendance naturelle à reculer les épaules mais dans ce cas on est certain de tout perdre, et on ne peut plus redresser la perche. Le but est donc d’arriver avec une vitesse suffisante, puisqu’il s’agit de la seule source énergie dont l’on dispose.

Le présenté – Impulsion Le soulever, plier En fin de course, le but est de redresser la perche et d’augmenter au maximum l’angle créé entre le sol et la perche. Tous les gestes doit être animés par cette intention. L’endroit où va décoller le perchiste est décisif. Tous les techniciens savent si un saut va être réussi ou raté au moment du décollage, sauf en cas de grosse faute sur la perche. Si la course d’élan a été précise le pied arrière doit être exactement à l’aplomb de la main supérieure lors du décollage, le genou doit monter. L'énergie du sol passe alors dans la perche. Globalement, si l’impulsion est trop tardive, l’athlète risque de ce faire secouer par la perche. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l’impulsion est donnée avant le moment idéal pour favoriser la transmission d’énergie, la perche ne pourra pas se redresser suffisamment pour amener le sauteur à la destination voulue.

Plier – pénétrer Les bras sont l’agent de transmission de l’énergie qui sert à plier la perche. Auparavant, il faut être extrêmement solide au niveau du bassin et de la ceinture abdominale car s’il y a la moindre déformation, l’énergie disparait. On transmet l’énergie en poussant au maximum sur la perche, tout en prenant garde à ouvrir le plus possible l’angle sol/perche. Quand la perche se met en flexion, l’athlète continue d’avancer pour se mettre dans le temps de perche. C’est le moment où l’on commence à effectuer le mouvement de balancier qui amorce le renversement. Alors que la perche poursuit sa flexion, on est alors suspendu come un pendule. Le sauteur pousse encore sur la perche, tandis que sa jambe d’appel revient, tendue, vers l’avant. Le temps de perche Renverser La jambe d’impulsion va balayer une large surface autour d'un axe situé au niveau des épaules qui est maintenu loin de la perche, le renversé est introduit par le balancé. La perche continue à fléchir avec la force centrifuge. Le perchiste va effectuer ensuite une extension avec ses hanches et ses jambes en accord avec le temps de perche pour pouvoir récupérer l'énergie emmagasinée au préalable, il est toujours dos à la barre avec les jambes serrées et tendues. C'est-à-dire le moment où la perche est plié au maximum et s’apprête à se détendre. L’appréciation de cet instant est une des clefs de la réussite. C’est précisément maintenant que l’on doit se retrouver à la verticale, la tête vers le bas et les pieds dans les airs. Lorsque la perche se redresse ; il faut alors accompagner le mouvement de la perche en tirant sur les bras, ce que les spécialistes appellent « enfiler le pantalon ». Pour réussir cette phase et bénéficier de l’effet «catapulte », l’athlète doit être gainé : la perche ne peut restituer l’énergie que si le corps est dur. Si le sauteur est mou, il ne peut recevoir cette force de renvoi de la perche. C’est essentiellement dans cette phase que les anciens gymnastes sont très forts

Le retournement

Il se fait pendant la seconde phase de l’ascension.

L’objectif étant de se retrouver le ventre face à la barre. L’extension

des

jambes et du corps le long de la perche doit être accompagnée d’une

poussée sur

le bras supérieur ce qui provoque la rotation.

Le rapport Juste après que la perche ne soit totalement détendue, une dernière poussée lui permet de prolonger l’ascension. Sur les sauts de Sergei Bubka, par exemple, on se rend compter qu’il continu de monter et de profiter de l’énergie de la perche même après l’avoir lâché. C’est cette ascension « solitaire » qui permet d’apprécier la notion de rapport. Par exemple, un perchiste qui utilise un levier de 5m20 s’élève en réalité à 5m car le butoir à une profondeur de 20 cm. Pour franchir une barre de 5m80, le perchiste devra donc produire un rapport de 80 cm.

La profondeur Au moment du franchissement proprement dit, tout est presque déjà joué. La seule chose à faire est de creuser la poitrine au maximum. Il peut également arriver que toutes les consignes techniques aient été respectées mais que le saut soit raté pour une erreur de choix de profondeur des poteaux. Les athlètes peuvent en effet décider, avant de sauter, la distance des poteaux par rapport au butoir. Cela peut aller de -80cm à +80cm. Cela dépend de la dureté de la perche et des caractéristiques du sauteur, il y a des sauts qui « avancent » plus que d’autres. |